La bomba atomica o bomba A, più propriamente bomba a fissione nucleare incontrollata, è un ordigno esplosivo, appartenente al gruppo delle armi nucleari, la cui energia è prodotta dalla reazione nucleare a catena incontrollata di fissione nucleare, cioè la divisione, spontanea o indotta, del nucleo atomico di un elemento pesante in due o più frammenti.

La reazione a catena avviene, appunto, in forma "incontrollata" (rapidissimamente divergente) in una massa di uranio 235 o di plutonio 239 altamente concentrati, nell'istante in cui la massa viene resa "super-critica" libera altissime quantità di energia in brevissimo tempo e da vita all'esplosione stessa e ai suoi devastanti effetti.

Si differenzia dunque dai processi nucleari a catena che avvengono in un comune reattore nucleare per la produzione di energia elettrica dove invece la reazione nucleare viene mantenuta, per ovvi motivi tecnici e di sicurezza, al di sotto di una soglia di criticità in uno stato stabile ovvero controllato senza alcuna possibilità di esplosione nucleare.

Nell'uso comune talvolta il nome "bomba atomica" è impropriamente impiegato per altre armi nucleari di potenza simile o superiore, includendo così anche le bombe che utilizzano l'altro tipo di reazione nucleare, la fusione termonucleare dei nuclei di elementi leggeri.

Il termine "bomba atomica" nella classificazione originaria di "bomba A" indicava propriamente solo le bombe a fissione. Quelle che invece utilizzano la fusione termonucleare sono chiamate bombe H o bombe all'idrogeno, o anche raggruppate nella definizione di "armi termonucleari".

La bomba atomica è peraltro componente fondamentale della stessa bomba H in quanto permette di raggiungere gli altissimi valori di pressione e temperatura indispensabili per innescare la reazione di fusione termonucleare.

Principio di funzionamento

Il principio della bomba atomica è la reazione a catena di fissione nucleare, il fenomeno fisico per cui il nucleo atomico di certi elementi con massa atomica superiore a 230 si può dividere (fissione) in due o più nuclei di elementi più leggeri quando viene colpito da un neutrone libero. La fissione si può innescare in forma massiccia, cioè come reazione a catena, se i nuclei fissili sono tanto numerosi e vicini fra loro da rendere probabile l'ulteriore collisione dei neutroni liberati con nuovi nuclei fissili. Gli isotopi che è possibile utilizzare nella pratica sono l'uranio 235 e il plutonio 239. Questi metalli pesanti sono i materiali fissili per eccellenza.

Quando un neutrone libero colpisce un nucleo di U235 o di Pu239, viene catturato dal nucleo per un tempo brevissimo, rendendo il nucleo composto instabile: questo si spezza entro 10−12 secondi in due o più nuclei di elementi più leggeri, liberando contestualmente due o tre neutroni e circa l'uno per cento della sua massa viene convertita in energia sotto forma principalmente di fotoni ed energia cinetica dei nuclei leggeri residui e dei neutroni liberi, per un totale di circa 200 MeV.

I neutroni liberati dal processo possono urtare a loro volta altri nuclei fissili presenti nel sistema, che quindi si fissionano liberando ulteriori neutroni e propagando la reazione a catena in tutta la massa di materiale. Come già detto però la reazione a catena avviene se e solo se la probabilità di cattura dei neutroni da parte dei nuclei fissili è sufficientemente alta, cioè in parole povere se questi nuclei sono numerosi, molto vicini fra loro e le perdite per fuga dal sistema sono opportunamente ridotte. Questo si ottiene, tipicamente, mettendo insieme in una geometria a basso rapporto superficie/volume una certa quantità di uranio (o plutonio) metallico "arricchito", in cui cioè l'isotopo fissile sia presente in concentrazione più alta di quella presente in natura, ottenendo la cosiddetta "massa critica". Il valore esatto di questa massa dipende dall'elemento scelto, dal grado del suo arricchimento e dalla forma geometrica scelta (nonché dal tipo di materiale che circonda la massa stessa): orientativamente è di alcuni chilogrammi. Nella testata di una bomba atomica, il materiale fissile è tenuto separato in più masse sub-critiche, oppure foggiato in forme geometriche non favorevoli al bilancio neutronico per le elevate fughe (gusci sferici cavi). La bomba viene fatta detonare concentrando insieme il materiale fissile per mezzo di esplosivi convenzionali, che portano istantaneamente a contatto le varie masse, o fanno collassare il guscio sferico. La testata è eventualmente rivestita di uno schermo di berillio, che riflette parzialmente i neutroni che altrimenti verrebbero persi all'esterno.

Energia e potenza dell'ordigno nucleare sono funzioni dirette della quantità di materiale fissile e della sua percentuale di arricchimento.

Storia

Il fondamento teorico è il principio di equivalenza massa-energia, espresso dall'equazione E=mc² prevista nella teoria della relatività ristretta di Albert Einstein. Questa equivalenza generica suggerisce in linea di principio la possibilità di trasformare direttamente la materia in energia o viceversa. Einstein non vide applicazioni pratiche di questa scoperta. Intuì però che il principio di equivalenza massa-energia poteva spiegare il fenomeno della radioattività, ovvero che certi elementi emettono energia spontanea, e una qualche reazione che implicasse l'equivalenza poteva essere la fonte di luminosità che accende le stelle.

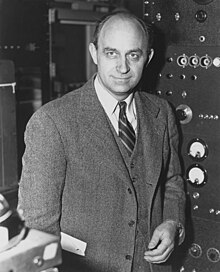

Successivamente, si avanzò l'ipotesi che alcune reazioni che implicano questo principio potevano effettivamente avvenire all'interno dei nuclei atomici. Il "decadimento" dei nuclei provoca un rilascio di energia. L'idea che una reazione nucleare si potesse anche produrre artificialmente e in misura massiccia, sotto forma cioè di reazione a catena, fu sviluppata nella seconda metà degli anni trenta in seguito alla scoperta del neutrone. Alcune delle principali ricerche in questo campo furono condotte in Italia da Enrico Fermi.

Un gruppo di scienziati europei rifugiatisi negli Stati Uniti d'America (Enrico Fermi, Leo Szilard, Edward Teller ed Eugene Wigner) si preoccuparono del possibile sviluppo militare del principio. Nel 1939, gli scienziati Fermi e Szilard, in base ai loro studi teorici, persuasero Albert Einstein a scrivere una lettera al presidente Roosevelt per segnalare che c'era la possibilità ipotetica di costruire una bomba utilizzando il principio della fissione ed era probabile che il governo tedesco avesse già disposto delle ricerche in materia. Il governo statunitense cominciò così a interessarsi alle ricerche.

Enrico Fermi proseguì poi negli Stati Uniti nuove ricerche sulle proprietà di un isotopo raro dell'uranio, l'uranio 235, fino a ottenere la prima reazione artificiale di fissione a catena autoalimentata: il 2 dicembre 1942, il gruppo diretto da Fermi assemblò a Chicago la prima "pila atomica" o "reattore nucleare a fissione" che raggiunse la condizione di criticità, costituito da una massa di uranio naturale e grafite disposti in maniera eterogenea.

Pochi mesi prima, nel giugno del 1942, in base ai calcoli fatti in una sessione estiva di fisica all'università della California guidata da Robert Oppenheimer, si era giunti alla conclusione che era teoricamente possibile costruire una bomba che sfruttasse la reazione di fissione a catena. La sua realizzazione tecnica richiedeva però enormi finanziamenti.

La prima bomba atomica fu realizzata con un progetto sviluppato segretamente dal governo degli Stati Uniti. Il programma assunse scala industriale nel 1942 (cfr. Progetto Manhattan). Per produrre i materiali fissili, l'uranio 235 e il plutonio, furono costruiti giganteschi impianti con una spesa complessiva di due miliardi di dollari dell'epoca. I materiali (escluso il plutonio prodotto nei reattori dei laboratori di Hanford nello stato del Washington e l'uranio prodotto nei laboratori di Oak Ridge) e i dispositivi tecnici, principalmente il detonatore a implosione, furono prodotti nei laboratori di Los Alamos, un centro creato apposta nel deserto del Nuovo Messico. Il progetto era diretto da Robert Oppenheimer e includeva i maggiori fisici del mondo, molti dei quali profughi dall'Europa.

La prima bomba al plutonio (nome in codice "The Gadget") fu fatta esplodere nel "Trinity test" il 16 luglio 1945 nel poligono di Alamogordo, in Nuovo Messico. La prima bomba all'uranio ("Little Boy") fu sganciata sul centro della città di Hiroshima il 6 agosto 1945. La seconda bomba al plutonio, denominata in codice "Fat Man", fu sganciata invece su Nagasaki il 9 agosto 1945. Questi sono stati gli unici casi d'impiego bellico di armi nucleari, nella forma del bombardamento strategico. L'Unione Sovietica recuperò abbastanza rapidamente il ritardo e sperimentò la prima bomba a fissione il 29 agosto 1949, ponendo così fine al monopolio degli Stati Uniti d'America. La Gran Bretagna, la Francia e la Repubblica Popolare Cinese sperimentarono un ordigno a fissione rispettivamente nel 1952, nel 1960 e nel 1964. Le testate nucleari, basate sia sul principio della fissione nucleare che della fusione termonucleare possono essere installate, oltre che su bombe aeree, su missili, proiettili d'artiglieria, mine o siluri.

Nel 1955 vi fu compilato il Manifesto di Russell-Einstein: Russel e Einstein promossero una dichiarazione invitando gli scienziati di tutto il mondo a riunirsi per discutere sui rischi per l'umanità prodotti delle armi nucleari.

La fissione nucleare

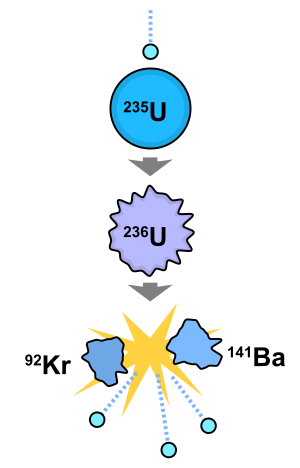

La reazione nucleare a catena indotta da neutroni, in una massa di 235U avviene secondo uno schema di questo tipo:

- 235U + n → 236U "instabile" → 141Ba + 92Kr + 2/3 n + 211,5 MeV

Si hanno perciò i seguenti "prodotti di fissione":

- Elementi più leggeri. La formula esprime ciò che succede ad un nucleo di uranio (235U) quando viene colpito da un neutrone (n). L'effetto della cattura da parte del nucleo è la trasformazione di quest'ultimo in un isotopo più pesante (236U) che però dura solo un tempo brevissimo dopodiché l'elemento instabile si spezza formando due nuovi elementi. Gli elementi indicati nella seconda parte della formula sono il risultato relativamente più frequente della scissione, ma si possono formare anche elementi diversi a seconda del modo del tutto casuale in cui il nucleo si divide. La maggior parte di questi elementi a loro volta sono spesso isotopi instabili, perciò sono radioattivi e soggetti a ulteriore decadimento (detti "frammenti di fissione"). Alcuni di questi risultano estremamente pericolosi per l'ambiente e la salute umana (particolarmente frequenti sono il cesio 137, lo stronzio 90 e lo iodio 131) data la facilità con cui tendono ad accumularsi nei tessuti degli esseri viventi.

- Neutroni liberi. Ai nuovi elementi prodotti dalla reazione si aggiungono sempre due o tre neutroni liberi, che a loro volta possono venire catturati da altri nuclei fissili che si trovano all'interno della massa, e perciò li rendono instabili e contribuiscono a proseguire la reazione di fissione.

- Energia. Per ciascun nucleo che si scinde, nel modo indicato dalla formula, si producono circa 211,5 MeV di energia, di cui circa 160 MeV sotto forma di energia cinetica dei frammenti di fissione. Questa rilevante produzione di energia è legato al fatto che la somma delle masse risultanti (frammenti di fissione e neutroni) è leggermente inferiore alla massa iniziale del nucleo e del neutrone che ha generato la fissione: una piccolissima percentuale di questa massa risulta perduta, "trasformata" in energia.

La quantità di energia rilasciata dalle reazioni nucleari è molto più grande di quella delle reazioni chimiche in rapporto alla quantità di materia coinvolta. L'energia di legame all'interno dei nuclei (interazione forte) è molto più intensa di quella che lega tra loro gli elettroni esterni di due atomi. L'energia di legame all'interno dei nuclei è una misura di massa. Nel principio di equivalenza E=mc², poiché il secondo termine dell'uguaglianza è una grandezza enorme (a causa del valore della costante "c", la velocità della luce nel vuoto, pari a 299 792 458 m/s) l'energia "E" risulta enorme in confronto ad una piccola massa "m".

Per confronto, in una molecola d'acqua il legame degli atomi di idrogeno può produrre una energia di circa 16 eV, dieci milioni di volte inferiore a quella liberata dal nucleo di uranio. Un grammo di U 235 che subisce interamente la fissione produce circa 8 x 1010 joule, ossia quanto la combustione di circa 3 tonnellate di carbone.

Materiale fissile

I materiali fissili utilizzati nelle bombe atomiche sono il plutonio 239 o l'uranio arricchito, che possono essere prodotti solo in paesi altamente industrializzati, essendo richiesta a monte l'esistenza di un ciclo di arricchimento dell'uranio o di reattori nucleari o altri sistemi capaci di produrre plutonio 239 a partire dall'isotopo uranio 238 attraverso la reazione nucleare di fertilizzazione.

L'uranio presente in natura è una miscela del 99,3% circa di isotopo a numero di massa 238 e dello 0,7% circa di isotopo a numero di massa 235; dei due, solo l'ultimo è fissile. Per poterne accumulare una quantità sufficiente occorre quindi "arricchire" l'uranio del proprio isotopo 235. Il nocciolo di una bomba all'uranio deve cioè essere composto di una massa composta in gran parte di uranio 235, ovvero di uranio altamente arricchito.

Tale "arricchimento" avviene con la separazione dell'isotopo 235 dall'isotopo 238, per ottenere una concentrazione via via maggiore del primo elemento. Il ciclo di arricchimento industriale ha inizio con la conversione dell'uranio naturale in esafluoruro di uranio (UF6), una sostanza gassosa che permette di sfruttare successivamente la diversa velocità di diffusione che contraddistingue 235UF6 da 238UF6 per separare i due isotopi. L'identico processo si può compiere anche con il tetracloruro di uranio (UCl4). Queste sostanze si possono portare allo stato gassoso a basse temperature, ciò consente di separare i due isotopi meccanicamente. La sostanza viene centrifugata ad altissima velocità, in speciali ultra-centrifughe montate in serie (a "cascata"). Queste concentrano progressivamente l'isotopo 235 separandolo dall'omologo chimico 238, sfruttando la piccolissima differenza di peso specifico tra i due. L'uranio arricchito per le testate atomiche è composto per il 97% circa di U 235.

È possibile separare l'isotopo 235 anche con altre metodologie, su scala minore o con tecnologie molto più sofisticate (come il laser).

Il prodotto di scarto del processo di arricchimento è uranio, in grande quantità, composto quasi totalmente dall'isotopo 238 perciò inutile per la reazione nucleare, con una percentuale di U 235 bassissima. È il cosiddetto uranio impoverito, cioè uranio con una frazione di U 235 inferiore allo 0,2%. È classificato come scoria radioattiva, ma viene usato per costruire proiettili e bombe in sistemi d'arma convenzionali. La tossicità dell'uranio impoverito, di origine chimica e radiologica, è oggetto di una controversia legata al suo uso, ma è stata accertata, come quella degli altri metalli pesanti come per esempio il piombo, nel caso esso venga inalato o ingerito.

All'interno di masse inferiori a quella critica, purché concentrate in piccoli volumi, nell'uranio e nel plutonio le fissioni sono più frequenti di quelle che si hanno nei minerali naturali, dove gli isotopi fissili sono meno concentrati. Dopo un certo periodo di tempo, a causa di questa perdita di isotopi fissili, il materiale fissile non è più utilizzabile per la presenza di un'elevata quantità di frammenti di fissione.

Caratteristiche costruttive

Una bomba atomica è formata da un nocciolo metallico di alcune decine di chilogrammi di uranio arricchito oltre il 93% (uranio "weapon-grade"), oppure di qualche chilogrammo di plutonio contenente almeno il 93% dell'isotopo 239 (plutonio "weapon-grade"). È possibile anche costruire una bomba utilizzando pochissimi chilogrammi di uranio, seguendo i principi costruttivi messi a punto per le bombe al plutonio; è altresì possibile, oggi, costruire bombe con mini-nocciolo che impiegano poche centinaia di grammi di plutonio. La massa del nocciolo è sempre, comunque, sub-critica (se così non fosse la bomba esploderebbe anzi tempo).

Il nocciolo è inserito in un contenitore di metallo pesante, come l'uranio 238, a formare uno spesso guscio detto "tamper" ("tampone" o "borraggio") che limita la fuga all'esterno dei neutroni, utili alla reazione nel momento dell'esplosione, e soprattutto ha la funzione di trattenere, mediante una reazione inerziale alla pressione esercitata dalla sua espansione termica, il nocciolo per il tempo necessario alla reazione, circa 1 microsecondo. Il tempo a disposizione per la reazione aumenta moltissimo l'efficienza, cioè la percentuale di materiale che subisce la fissione.

L'esplosione viene innescata con l'uso di esplosivi convenzionali che avvicinano fra loro parti del nocciolo o lo modificano in modo da rendere la massa super-critica. Mediante sistemi di detonatori (che possono essere complessi e di tipo diverso) il nocciolo viene modificato nella forma e concentrazione in modo da portarlo a uno stato super-critico. Vi sono essenzialmente due tecniche alternative, dal punto di vista ingegneristico, per produrre questo effetto. Le due soluzioni sono:

- il sistema a blocchi separati o detonazione balistica o "a cannone" ("gun-triggered fission bomb"). In questo tipo di progetto il nocciolo di materiale fissile è cioè diviso in due parti, un "proiettile" di massa sub-critica e un "bersaglio", parimenti di massa subcritica. Al momento dell'esplosione, una carica esplosiva spinge il proiettile ad alta velocità in una canna fino al bersaglio, in modo da unirsi a formare un'unica massa super-critica;

- il sistema a implosione. È molto più efficiente del sistema a blocchi separati ma anche estremamente più complesso da progettare. Si basa sull'esplosione simultanea di molti detonatori posti sulla superficie di una corona di materiale esplosivo che circonda il nocciolo a forma di sfera cava di massa subcritica in modo da produrre un'elevata pressione su quest'ultimo. L'aumento di pressione, comprimendo il materiale fissile ed eliminando la cavità, ne modifica la forma e ne incrementa la densità, in modo da portarlo (coaudivato in questo da un sistema di contenitori intorno al nocciolo che serve a ridurre le fughe di neutroni) a uno stato super-critico.

I due modelli costruttivi contengono entrambi un "iniziatore" della reazione nucleare, cioè una sorgente di neutroni che è un dispositivo costruito di solito in berillio, e contenente un materiale radioattivo come il polonio 209 o 210. Questa sostanza entra in contatto con il materiale fissile e libera neutroni al momento della detonazione. L'iniziatore è posto al centro del nocciolo, e viene attivato dalla pressione esercitata da questo. L'iniziatore da luogo in sequenza a questi effetti:

- il suo involucro in berillio viene sfondato quando la massa implode, il polonio emette radiazione alfa;

- la radiazione alfa interagisce con il berillio 9 producendo berillio 8 e neutroni liberi;

- i neutroni liberati da questo dispositivo sono in quantità enorme e scatenano la fissione in una massa che ora è super-critica.

Il sistema di detonazione a blocchi separati

L'innesco a blocchi separati è detto bomba con "detonazione a proiettile" o "gun-triggered fission bomb". È la più semplice da costruire, richiede una tecnologia rudimentale. Funziona però bene solo con l'uranio 235. Il plutonio infatti, a causa delle tracce non eliminabili dell'isotopo 240, è più instabile e dunque il dispositivo richiederebbe accorgimenti con cui diventerebbe troppo ingombrante per poi poter essere utilizzato.

La bomba atomica sganciata su Hiroshima ("Little Boy") era un ordigno di questo tipo. Il principio è che una massa sub-critica di uranio viene proiettata ("sparata") contro un'altra massa sub-critica di uranio. Così, l'ordigno è costituito da un tubo ad un'estremità del quale c'è un proiettile costituito da un blocco di uranio 235 di forma conica, all'altro capo un blocco sferico di U 235 con massa maggiore, dove è collocato anche il generatore di neutroni (iniziatore). La detonazione avviene quando il proiettile viene lanciato, per mezzo di una carica esplosiva, e colpisce la massa attivando l'iniziatore. I neutroni liberati in grande quantità scatenano la reazione nella massa di uranio che ora ha dimensioni super-critiche.

Questi ordigni hanno un'efficienza molto scarsa. Per costruire una bomba occorre qualche decina di chilogrammi di uranio 235, un isotopo naturale estremamente raro, ma la gran parte di questa massa (il 98,5%) viene sprecata, non dà luogo cioè a nessuna reazione nucleare. L'ordigno "Little Boy" conteneva 64,13 kg di uranio di cui appena l'1,5% subì la fissione nucleare. La scarsa efficienza è dovuta al fatto che manca l'effetto di concentrazione e di contenimento inerziale del nocciolo compiuto dal sistema a implosione. Il contenitore tamper, nel meccanismo a blocchi separati, è meno efficace dovendo contenere una massa troppo grande.

L'assemblaggio di una massa tanto grande è anche piuttosto pericolosa. Inoltre gli ordigni a blocchi separati non possono avere una potenza esplosiva molto più grande di 20 chilotoni perché la quantità di uranio non si può aumentare a piacimento. Per tutte queste ragioni, in linea di massima le armi basate su questo sistema non vengono costruite.

Sono stati costruiti poche decine di ordigni come questo nel primo dopoguerra, principalmente da Gran Bretagna e Unione Sovietica. Queste sono state smantellate negli anni cinquanta. Negli anni settanta il solo Sudafrica costruì cinque bombe come questa, anch'esse poi smantellate.

Il sistema di detonazione a implosione

Questo sistema era utilizzato nella bomba esplosa su Nagasaki ("Fat Man"). Il nocciolo è una sfera cava di pochi chilogrammi di plutonio 239. È posto all'interno di più sfere concentriche di metalli diversi e circondato da un complesso sistema di cariche esplosive e detonatori elettronici. Al centro della sfera cava è collocato l'innesco in polonio-berillio.

Quando l'esplosivo che circonda il nocciolo viene fatto brillare, l'onda d'urto concentrica produce l'implosione perfettamente simmetrica della massa di plutonio. La cavità centrale scompare, il materiale schiacciato dall'onda d'urto viene concentrato di un fattore 2 o più, la massa diventa super-critica, l'iniziatore centrale si attiva. La bomba di Nagasaki aveva un'efficienza intorno al 15%, e conteneva meno di 7 kg di plutonio.

Sistemi diversi e molto più complessi, costruiti sullo stesso principio, possono portare a efficienze maggiori. Sono quelli usati nella costruzione delle moderne bombe a fissione.

(oggi denominate

(oggi denominate  (

(

metri)

metri)